Textes historiques, images et photos

Chronologie climatique du dernier millénaire en Europe

Les outils de l'historien du climat

Les historiens du climat, dans leur quête de reconstitution des événements climatiques, sont confrontés au manque de données quantitatives relatives aux périodes antérieures au XVIIe siècle. Les premières mesures du temps qu'il fait, grâce à l'utilisation d'instruments standardisés, ne sont en effet effectuées qu'à partir de 1654 en Europe :

l'Accademia del Cimento (Académie des expériences) installe, sur l'initiative du grand

duc de Toscane, Ferdinand II de Médicis, un réseau de stations d'observations implantées à

Parme, Milan et Bologne puis à Innsbruck, Paris et Varsovie. Presque toutes les heures

sont enregistrées la température, la pression atmosphérique, la direction du vent et

l'humidité. Le réseau cesse de fonctionner en 1667 à la fermeture de l'Académie.

Ces observations ponctuelles, fondement de la science météorologique, fournissent la possibilité de calculer des moyennes ou de définir les variations extrêmes des phénomènes

atmosphériques sur plusieurs années. Cette étude du temps sur une plus longue période

prend alors le nom de climatologie.

D'autres sites d'observations sont créés par la suite, offrant de longues séries de mesures :

De Bilt, aux Pays-Bas, depuis 1735 ; Observatoire de Paris, depuis 1757… Mais il

faut attendre la fin du XIXe siècle et la création de l'Organisation météorologique mondiale,

en 1873, pour bénéficier d'un réseau international fournissant des données en continu et surtout comparables entre elles.

Quel crédit doit-on en effet accorder à des mesures de températures effectuées avant

cette date, avec des instruments dont les systèmes de graduation ne sont pas toujoursétalonnés à partir des points de congélation et d'ébullition de l'eau (échelle de Celsius

inventée en 1742) ?

Des témoignages humains

Les climatologues des temps historiques se voient alors dans l'obligation de compléter et

d'affiner ces indications fragmentaires par l'étude de documents qui vont leur permettre

de remonter encore plus loin dans le temps. Ces documents offrent deux types d'informations qualitatives.

Les informations directes sur le temps, que l'on trouve dans des chroniques ou des manuscrits, relatent les descriptions des nuages, de la neige, de l'ensoleillement ; des peintures ou des gravures permettent de visualiser des paysages anciens sous la neige ou d'observer l'extension des glaciers de montagne à différentes époques…

Les informations indirectes sur les conditions climatiques relatent des périodes de gel

anormalement longues, la persistance inhabituelle d'une couverture neigeuse ou d'une

sécheresse, la date de maturité des cultures.

La date du premier jour des vendanges, qui était consignée dans les registres municipaux,

est ainsi un excellent indice pour reconstituer la température moyenne du printemps et de

l'été. L'historien Emmanuel Le Roy Ladurie a étudié une centaine de ces registres datant de

1474 à 1879 et provenant de France, de Suisse et des régions rhénanes. Il les a comparés à

une série de mesures réalisées à Bâle depuis 1755 et en a conclu, d'après l'excellent accord

obtenu, que les décennies 1620-1629 et 1690-1699, les plus froides de la période nommée

Petit Age Glaciaire, avaient connu des températures moyennes entre avril et septembre inférieures de 2 °C à celles de la période 1989-1998.

Cependant, pour que ces descriptions soient exploitables, il est indispensable que leur

auteur soit contemporain des événements qu'il décrit et qu'il vive à proximité du lieu en question Dario Camuffo et Silvia Enzi, de l'université de Padoue, prennent l'exemple du

chroniqueur italien Toaldo qui, en recopiant un X en II après avoir mal lu une date, avait

transformé l'année MDXI (1511) en MDIII (1503). L'année 1511 avait vu l'artillerie du

pape Jules II traverser le Pô gelé mais l'erreur de date a entraîné, pour la postérité, l'idée que

les deux années 1503 et 1511 furent exceptionnellement froides !

Plus grave encore : un chroniqueur liégeois du XIVe siècle, Jean d'Outremeuse, a rapporté

une chronologie détaillée d'hivers rigoureux… totalement inventée ! La méfiance

est donc de rigueur face à ces informations qu'il est indispensable de vérifier et de

confronter à toutes les sources disponibles

Lire le temps dans les arbres

La dendrochronologie, étude des anneaux de croissance des arbres, fournit également un

riche ensemble d'informations indirectes.

D'une part, la succession de ces cernes offre une chronologie annuelle très précise qui peutêtre calée entre deux dates si l'on sait en quelle année l'arbre a été coupé ; d'autre part,

l'épaisseur des anneaux définit les conditions climatiques sous lesquelles l'arbre s'est développé.

Mais attention ! Des anneaux minces, synonymes d'un stress climatique, n'ont pas la

même signification en zone tropicale, tempérée ou dans les zones de hautes latitudes.

Dans le premier cas, il s'agira d'un stress hydrique dû à une sécheresse marquée;

dans le deuxième cas, une association plus subtile et plus difficile à analyser entre basses

températures et niveau des précipitations expliquera la minceur des cernes ; dans le

troisième cas, les faibles températures seront le facteur prépondérant.

Bien entendu, il faut également tenir compte des caractéristiques de la période de croissance

végétative propre à chaque espèce et de la situation géographique de l'arbre : se trouve-

t-il « protégé » d'une importante évapotranspiration au sein d'une forêt ou est-il

soumis à l'influence asséchante du vent en haut d'une crête ? On comprend bien que la

reconstitution du climat à partir de la dendrochronologie soit réservée à des spécialistes

qui doivent gérer une quantité impressionnante de paramètres différents, associant évidemment des connaissances en climatologie, mais aussi en biologie, en histoire et géographie locales, le tout accompagné d'une bonne dose de patience pour le comptage précis des anneaux…

Une petite histoire climatique européenne du dernier millénaire

Muni des outils et des méthodes précédemment cités, que nous apprend l'historien du

climat sur celui-ci ? En ce qui concerne le premier millénaire de notre ère, les données sont extrêmement fragmentaires.

Une trentaine de textes pour la période Ve-VIIe siècles et environ 80 manuscrits pour les VIIIe-Xe siècles nous proviennent du haut Moyen Age, en particulier de monastères irlandais. Il en ressort que des hivers souvent doux, jusqu'en 750 environ, ont permis aux moines, à la recherche du paradis terrestre, de pratiquer une certaine forme de « navigationde plaisance » et de parcourir une partie de l'Atlantique Nord sur de frêles embarcations!

La mention d'icebergs et de volcans actifs laisse penser qu'ils se sont probablement aventurés aux alentours des îles Féroé et de l'Islande…

Par la suite, on note un durcissement des conditions hivernales et les sources signalent

l'exceptionnel hiver 763-764, sous Charlemagne, avec d'énormes chutes de neige sur toute

l'Europe, les oliviers gelés dans toute la zone méridionale et les Dardanelles charriant des

glaçons. Les rares données géologiques issues de l'analyse des moraines du glacier d'Aletsch en Suisse témoignent de ce refroidissement qui s'accompagne de plusieurs poussées glaciaires

culminant au Xe siècle.

On assiste ensuite à une phase de recul des glaces jusqu'aux alentours de 1350. Cette phase

plus chaude, aujourd'hui appelée, en Europe, Optimum Climatique Médiéval, est souvent présentée comme une période aux conditions météorologiques régulièrement clémentes. On

lui attribue volontiers la première explosion démographique humaine, les premiers grands

progrès techniques et artistiques ainsi que la naissance des grands courants commerciaux.

Cette image demande à être nuancée.

Un optimum climatique médiéval nuancé

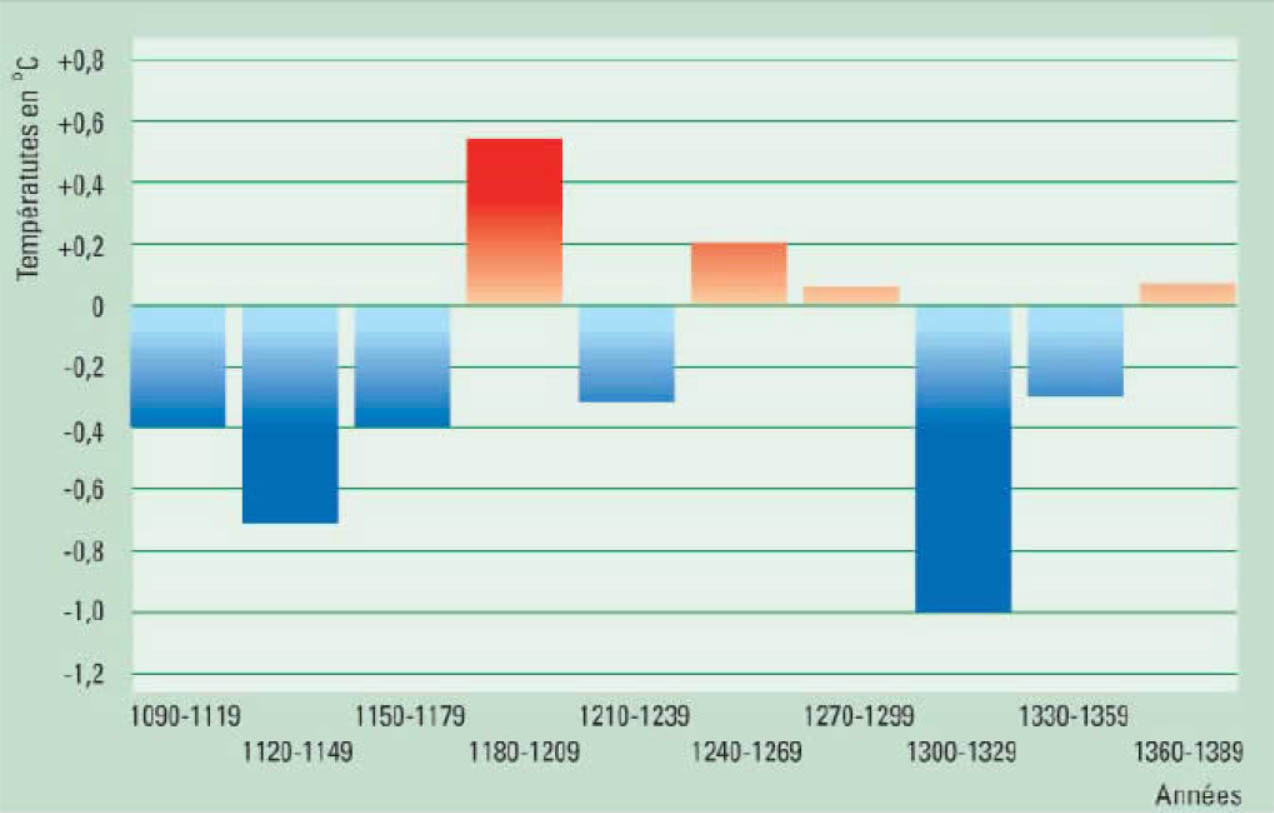

Les données de l'historien belge Pierre Alexandre, portant sur 3500 références climatiques

concernant l'Europe occidentale pour la période 1000-1425, indiquent un début de deuxième

millénaire excessivement humide. De nombreuses inondations sont signalées en Saxe et en

Westphalie, dans l'Yonne et la vallée de la Loire, produisant souvent de désastreuses récoltes. Les conditions climatiques deviennent plus sèches à la fin du XIe siècle avec des saisons très

contrastées : les hivers sont froids mais les étés sont plus agréables.

Le XIIe siècle, jusqu'en1180, est en général marqué par des hivers rigoureux, en tout cas plus

froids que ceux de la période 1901-1960, et des étés à nouveau plus humides. Les décennies

1150-1169, sous Louis VII le Jeune, apparaissent particulièrement désagréables. En revanche, il est également fait mention de saisons ponctuellement plus souriantes : une chronique liégeoise fait mention de la découverte de fraises mûres en 1116… à Noël !

A partir de 1180, les conditions s'améliorent nettement et les températures moyennes

deviennent comparables à celles du XXe siècle, mis à part les deux décennies 1210-1229 où

l'on signale souvent des hivers rudes (en 1219, la Seine et la Loire sont gelées). En 1237, un

pont est construit sur la Reuss pour ouvrir à la circulation régulière le col du Saint-Gothard,

en Suisse, difficilement accessible auparavant.

Le XIIIe siècle s'achève dans une ambiance relativement douce et assez sèche, que l'Europe

ne retrouvera plus avant longtemps. En effet, le premier quart du XIVe siècle marque le retour brutal des basses températures: chute de 1 °C de la température moyenne hivernale en Europe centrale, en l'espace de dix ans ! Et celui de l'humidité : la neige persiste parfois jusqu'en mars ou avril aux Pays-Bas et en Normandie. En 1309, 1315, 1316 et 1317, il est fait référence de fortes pluies et d'inondations en France, Autriche, Allemagne et Bénélux. En 1328, les chroniques signalent des inondations dans toute la basse vallée du Rhône et la crue du Pô en juin et octobre.

Comme on peut le constater, l'Optimum Climatique Médiéval est finalement peu marqué,

il ne correspond pas à une période définie par ses températures uniformément douces. Seules les conditions climatiques du XIIIe siècle peuvent être considérées comme réellement favorables, en tout cas proches de celles des décennies 1901-1960. Il n'empêche que cet optimum constitue une période de « répit » entre une fin de premier millénaire

apparemment assez rigoureuse et le Petit Age Glaciaire dont nous parlerons plus loin.

L'épopée viking dans l'Atlantique Nord

Les climatologues et les historiens attribuent au réchauffement climatique médiéval la

découverte du Groenland, en 982, et de l'Amérique du Nord (Labrador et Terre-Neuve

actuels), aux alentours de l'an 1000, par les Vikings. Les données historiques ainsi que

l'analyse des variations de la composition isotopique des glaces groenlandaises apportent la

preuve que les conditions climatiques dans l'Atlantique Nord sont particulièrement clémentes

entre le VIIe et le XIIe siècle.

Curieusement, on note ici un décalage temporel de l'optimum entre cette région et l'Europe

continentale, plus tardif pour cette dernière, ce qui montre le diachronisme des événements

climatiques à l'échelle du globe (même pour des régions aussi proches l'une de l'autre !)

L'océan se trouve alors libre de glaces entre l'Islande, déjà colonisée par les Vikings, et le

Nouveau Continent, ce qui rend possible de longues expéditions maritimes. Le Groenland

est décrit dans la Saga d'Eric le Rouge, écrite dans les années 1250, comme un pays verdoyant dépourvu d'arbres, où l'herbe pousse et permet de faire paître les animaux. Deux centres de colonisation sont implantés dans des fjords bien abrités de la côte sud et entretiennent des relations commerciales florissantes avec l'Islande jusqu'à la fin du XIIe siècle. C'est alors que les conditions se détériorent : baisse des températures, tempêtes plus fréquentes et surtout extension de la banquise le long de la côte sud-est du Groenland, contraignant les navires à effectuer des voyages de plus en plus longs et périlleux en haute mer. En 1347, s'échoue en Islande le dernier bateau ayant établi une liaison avec les colonies. La route est alors définitivement coupée et les derniers Vikings groenlandais, privés de vivres et de bois de chauffage, finissent par disparaître, victimes du froid et de la faim.

Le Petit Age Glaciaire

La détérioration du climat européen, amorcée au XIVe siècle, se poursuit au siècle suivant. Des troncs d'arbres fossiles, retrouvés par des botanistes en Angleterre, en Allemagne et en Scandinavie, témoignent de conditions de croissances peu favorables : les anneaux apparaissent extrêmement minces entre 1420 et 1480. En France, les conditions

climatiques sous Louis XI deviennent difficiles : neige et pluie sont des éléments fréquents

des chroniques. Dans les Alpes, les glaciers confirment leur avancée, entamée

vers 1350. Le Vieux Continent semble s'acheminer graduellement vers la période

froide du Petit Age Glaciaire.

Mais encore une fois, le climat est l'objet de sautes d'humeur inattendues ! Entre 1530 et

1565, trois décennies d'étés chauds et secs viennent perturber le refroidissement qui

s'accentue néanmoins brusquement à la fin du XVIe siècle. Les étés deviennent humides et

froids, les hivers longs et neigeux. L'hiver très rigoureux 1564-1565 marque tant l'esprit

du peintre Bruegel l’Ancien qu'il en modifie son style et inaugure une longue tradition de

peintures représentant des paysages européens saisis par la neige et la glace. Cette

source d'inspiration perdurera jusqu'au XIXe siècle.

Le XVIIe siècle correspond à la période de froid la plus intense du Petit Age Glaciaire

les décennies 1620-1629 et 1690-1699 apparaissant particulièrement redoutables.

Une estimation des températures moyennes d'hiver aux Pays-Bas faite par Core Schuurmans montre qu'avant l'an 1700, presque tous les hivers sont beaucoup plus froids que ceux

que nous connaissons actuellement, la différence atteignant parfois trois ou quatre degrés.

Le développement de l'utilisation des thermomètres à partir des années 1650 apporte des

informations précieuses sur les fameux hivers du Roi-Soleil : Louis Morin, botaniste, médecin et académicien, a ainsi consigné à Paris, de 1676 à 1712, des milliers d'informations météorologiques. Il apparaît que les hivers 1683-1684, 1694-1695 et 1708-1709 sont exceptionnels : les températures entre -10 °C et -20 °C sont fréquentes et la température moyenne sur les trois mois d'hiver météorologique (décembre à février) reste bloquée au-dessous du zéro, au lieu des +4 °C actuels.

Curieusement, les années 1710-1740 apportent une bouffée de chaleur à l'Europe

qui grelotte. En l'espace de trente ans, dans certaines régions comme l’Angleterre et les

Pays-Bas, la température moyenne augmente de 1,8 °C, ce qui correspond à un réchauffement

beaucoup plus important et plus rapide que celui observé au cours du XXe siècle (« seulement » 0,6 °C) ; la chaleur des années 1730 est comparable à celle d'aujourd'hui…

Hélas ! L'hiver 1739-1740 marque un retour brutal et durable de la froidure, même si l'on

n'atteint pas les extrêmes du XVIIe siècle. Néanmoins de nombreux et puissants coups de

froids sont enregistrés jusqu'aux années 1890 : il faut citer le mois de décembre 1879, mois le

plus glacial de tout le millénaire en France (-7,4 °C de moyenne mensuelle et -23,9 °C de

minimum absolu à Paris-Montsouris, -33 °C à Langres le 9 décembre… en automne !).

Les raisons

Les raisons de ce phénomène climatique sont encore très controversées. Certains invoquent une diminution cyclique de l'activité solaire ou une éruption volcanique. Des chercheurs américains, britanniques et islandais ayant travaillé dans les régions subarctiques avancent une nouvelle hypothèse. Selon eux, le petit âge glaciaire a été déclenché par quatre grandes éruptions volcaniques survenues dans la deuxième moitié du XIIIe siècle (Geophysical Research Letters, 31 janvier 2011). La baisse des températures qui s'en est suivie a été amplifiée par une modification des courants marins et l'extension des glaces de mer durant l'été qui limitent l'absorption de la chaleur en réfléchissant le rayonnement solaire dans l'espace.

Interrogations dès le XIVe siècle

Récemment, au-delà de ces travaux, s’est développée une nouvelle littérature économique du climat. Cette new climate economy literature a été popularisée par un article de Melissa Dell, Benjamin F. Jones et Benjamin A. Olken publié en 2014 dans le Journal of Economic Literature. Les auteurs font le point sur les travaux empiriques qui examinent le lien entre températures, précipitations ou évènements extrêmes (tempêtes, etc.) et les variables économiques. Il est à noter que Nordhaus lui-même, dès les années 1970, regrettait l’absence de travaux empiriques permettant de mettre en avant les effets des aléas climatiques sur la croissance notamment.

Longtemps, les économistes ont pensé que les éléments géographiques n’étaient pas des déterminants significatifs de la croissance (sauf éventuellement dans certains cas spécifiques). Selon les études empiriques recensées, il ne fait pourtant aucun doute que les chocs climatiques constitueraient bel et bien une entrave à la croissance. C’est au moins le cas pour les pays tropicaux dont les écarts de températures enregistrés engendreraient une volatilité forte des revenus agricoles ou encore du tourisme.

On soupçonne depuis des siècles le climat d’être corrélé négativement au revenu (voir par exemple les écrits de l’historien arabe Ibn Khaldoun au 14e siècle ou encore ceux du philosophe des Lumières Montesquieu sur l’excès de chaleur). Il a cependant fallu attendre 2014 pour que les économistes disposent d’un véritable article de référence sur la question et recensent les preuves empiriques des chocs climatiques sur la croissance.

Un degré Celsius supplémentaire, 8,5 % de croissance en moins

Les premières études économétriques en coupe (qui comparent un échantillon à différents instants donnés), menées notamment par Jeffrey D. Sachs au début des années 2000, montraient déjà des effets de températures élevées sur le revenu par habitant, la productivité agricole et la santé. À partir d’un échantillon mondial, Dell, Jones et Olken indiquent, eux, qu’un degré Celsius supplémentaire se traduirait par 8,5 % de croissance en moins.

Selon les travaux menés par Nordhaus en 2006, 20 % des différences de PIB entre les pays africains et les régions les plus riches de la planète s’expliqueraient par des variables géographiques dont la température, les précipitations (via leurs effets sur la qualité des sols) et la productivité agricole. Récemment, une étude de Marco Letta et Richard Tol insiste sur ce point : elle souligne que le changement climatique va accroître davantage les inégalités entre les pays riches et les pays du Sud, ces derniers étant plus vulnérables (forte part du secteur agricole impacté de facto par le changement climatique, accès restreint aux énergies, etc.).

Les études le plus récentes menées en panel (permettant de prendre en compte des effets conjugués et dynamiques à la fois dans le temps et l’espace) comme celles de Dell et coll. en 2012 montrent d’ailleurs que des températures élevées handicapent en premier lieu les pays pauvres (1,4 % de croissance en moins pour un degré Celsius supplémentaire).

Arnaud Lemaistre, géologue diplômé de l'IGAL, s'est spécialisé dans la médiation

et la formation en climatologie et météorologie, en association notamment avec Météo-France et l'université Paris VI. Il a été responsable scientifique, en 2000, de l'exposition

Le Crépuscule des Dinosaures.